ARCHIVES

2021/

2022

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2021/

2022

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

|

Maude Bernier Chabot, "Quelque chose comme", 2022

|

QUELQUE CHOSE COMME

MAUDE BERNIER CHABOT 28.04 - 4.06 Quelque chose comme rassemble des productions récentes et passées de Maude Bernier Chabot autour d’une réflexion sur la coexistence occultée du féminin et de la douleur. À travers une réinterprétation des traditions anatomique et mortuaire du moulage, l’artiste exalte la matière qui domine alors les formes qu’elle saisit. Le moulage traditionnel permettant autrement l’apprentissage et la commémoration par la reconnaissance du sujet déjoue ici l’identification directe. Les formes déformées évoquent plus qu’elles n’illustrent, rappelant que la matière n’est pas une fin, mais un processus continu auquel la sculpture impose une limite. En filigrane de l’œuvre de Bernier Chabot, le corps féminin s’exprime selon une perspective renouvelée par la maternité. Le corps fantasmé, producteur ou nourricier connait dorénavant une agression taboue. L’artiste évoque l’écartèlement physique et moral d’un corps complexe, meurtrie et sensuel systématiquement simplifié, lissé et aplanit par la représentation dont elle souhaite précisément s’extraire. Elle s’efforce ainsi de maintenir une certaine tension dans la forme, soit une sensation d’incertitude installant le spectateur entre confrontation et conversation avec l’objet. La densité de la matière désigne la corporalité qui se détermine en fait dans la réception physique de l’œuvre. Les textures étrangement lascives et répulsives intriguent par leur puissante vulnérabilité. Les références animales et charnelles de Bernier Chabot demeurent floues, comme sublimées, et elles engagent à ce titre une part constante de doute. Les fragments furtivement rassurants sont transpercés d’un malaise aussi viscéral que déceptif. Curieux et tendus, nous croyons reconnaitre ce que nous souhaitons surtout ne pas voir. Chaque orifice est en ce sens une porte ouverte sur notre imagination inquiétante, mais échouée par la réalité plastique des objets. L’artifice se dévoile dans le rapport de proximité. En somme, le pire pressenti s’effrite sitôt le saisissement consommé, si bien qu’il nous faut enfin admettre et contempler dans l’œuvre notre propre bestialité. Dominique Sirois-Rouleau |

Vues de l’exposition « Quelque chose comme » de Maude Bernier Chabot, Diagonale, 2022 © Jean-Michael Seminaro (images 1 et 2) © Maude Bernier Chabot (Image 3)

|

MANIDOOWEGIN MARIA HUPFIELD 27.01 - 19.03 Les vêtements sculpturaux cousus à la main avec du feutre industriel figurent dans la démarche de Maria Hupfield depuis les débuts de sa pratique de confection d’objets. L’animation, qui prend vie grâce à la performance, revêt un double sens lorsqu’elle incorpore du feutre et de la laine. Car la laine, introduite au xviie siècle, à l’époque de la traite des fourrures, a été profondément intégrée dans les savoirs textiles autochtones. En anishinaabemowin, manidoowegin, un nom animé signifiant littéralement « peau d’esprit », désigne une étoffe de laine fine. Ce nom reflète les propriétés intrinsèques du matériau, c’est-à-dire sa capacité à évacuer l’humidité du corps, ainsi qu’à sécher sans se déformer ni durcir, ce qui favorise considérablement le confort et la survie hivernale. La laine et les billes ont trouvé place au sein d’un arsenal de matières artistiques vivantes comprenant des peaux, des plumes, des coquillages, du cuivre et du bois. Par ailleurs, les objets autochtones, qu’ils soient quotidiens ou cérémoniaux, sont souvent perçus comme des êtres dotés d’une sensibilité, d’une capacité à porter et à transmettre une mémoire, une histoire, ainsi que d’en témoigner. Le feutre industriel, un matériau épais et durable, est composé de laine et de tissus synthétiques. Ses qualités les plus attrayantes sont l’impression de chaleur qui s’en dégage, ainsi que sa flexibilité et son potentiel sculptural. Contrairement aux autres étoffes employées pour la fabrication de vêtements, le feutre n’a pas besoin d’un corps pour maintenir sa forme. Une fois retiré, il conserve la mémoire de la silhouette qui l’a porté. Récemment, Hupfield a employé le feutre pour générer du texte en appliqué et a réalisé ses dernières œuvres avec des t-shirts recyclés, des paillettes et du ruban. Les êtres humains ont toujours été friands de choses à la fois belles et utiles. Les paillettes sont d’abord apparues au xixe siècle, et de nos jours, elles tourbillonnent sur la piste de danse dans les pow-wow. En plus de nous approprier les matériaux, nous avons aussi fait du t-shirt un espace de communication. Les objets se souviennent. Le geste minutieux qui sous-tend chaque point de couture tisse une intention, une pensée et une émotion au sein de l’œuvre, tandis que la performance les laisse s’exprimer. → |

Maria Hupfield, "MANIDOOWEGIN", Diagonale,2022. Crédit image : J. Bascom

À la suite de celle-ci, les objets sont soigneusement disposés dans l’espace de l’exposition. La mémoire du son et du mouvement résonne dans la galerie. Les rubans se balancent. Les cônes aux tons variés sont plus gros que ceux qui ornent les habits de danse traditionnels, mais ils sont cousus pour former des rangées familières. Ils trouvent ainsi leur place au sein d’une généalogie matérielle constituée d’ergots, de coquillages, de cônes métalliques et de grelots en étain qui suivent la cadence du corps. Tout comme les objets endormis dans les tiroirs des musées, les formes sculptées d’Hupfield sont toujours prêtes à se mettre en mouvement, à danser, à passer de main en main. Par-delà l’importance de ces objets fabriqués avec soin, le contexte de l’exposition rend abstraites ces formes conçues pour être portées. Si des poteaux de bois peints et des structures formées de planches y font parfois office de corps humains, ils écartent par le fait même les objets des corps auxquels ils sont généralement reliés, et étendent ainsi leur potentiel narratif. Enracinés dans la tradition, ceux-ci se tiennent debout avec les luttes contemporaines, tout en se tournant vers l’avenir. Leurs récits sont tout sauf simples. Sherry Farrell Racette / Traduction de l‘anglais : Luba Markovskaia |

|

Vue de l’exposition « Manidoowegin » de Maria Hupfield, Diagonale, 2022 © Mike Patten

CICA X DIAGONALE Conférence de Maria Hupfield 17.03, 17h-18h30 Places limitées à 20 personnes. Premier arrivé, premier servi. Ouverture des portes à 16h45, fermeture à 17h. Rediffusion en direct sur la page instagram de Concordia @cicaconcordia Conversations in Contemporary Art (CICA) et Diagonale sont heureux de collaborer pour proposer une conférence de Maria Hupfield dans le cadre de son exposition "Manidoowegin". L'événement se déroulera en anglais. |

Maria Hupfield est la première lauréate de la nouvelle bourse Bordelands 2020-2022 pour son projet "Breaking Protocol" au Vera List Center for Art and Politics de la New School et du Center for the Imagination in the Bordelands de l’Arizona State University. En 2018, elle a reçu le Prix de la Fondation Hnatyshyn pour les arts visuels remis à un artiste du Canada à mi-carrière en reconnaissance de l’excellence et de l’innovation de son travail. Hupfield a exposé et interprété son travail dans le cadre de son exposition individuelle itinérante "The One Who Keeps Giving/Celle qui continue de donner" (organisée par The Power Plant à Toronto) en 2017-2018 et de son solo Nine Years Towards the Sun au Heard Museum à Phoenix en 2019-2020. Elle a également présenté son travail, entre autres, au Musée d’art contemporain de Montréal, au NOMAM de Zurich, au Musée des beaux-arts de Montréal, à la Galerie de l’UQAM, à la Galerie Hugues Charbonneau, à la Patel Brown Gallery, au New York Smithsonian Museum of the American Indian, au New York Museum of art and Design, à la BRIC House Gallery, au Bronx Museum, au Boston Museum of Fine Arts, au Site Santa Fe et au Musée des beaux-arts du Canada. Elle est co-fondatrice du Native Art Department International avec son mari, l’artiste Jason Lujan. Hupfield est citoyenne de la Première nation Wasauksing, en Ontario, de la nation Anishinaabek, et a été nommé titulaire d’une chaire de recherche canadienne en arts indigènes transdisciplinaires à l’Université de Toronto (2019-2024).

|

Vues de l’exposition « Manidoowegin » de Maria Hupfield, Diagonale, 2022 © Mike Patten

|

Léuli Eshrāghi, re(cul)naissance, 2020. Vue d’installation, Biennale of Sydney, 2020.

Photo : Jessica Maurer. Commandée par la Biennale of Sydney. Avec l’aimable autorisation de l’artiste |

MOMENTA x Diagonale

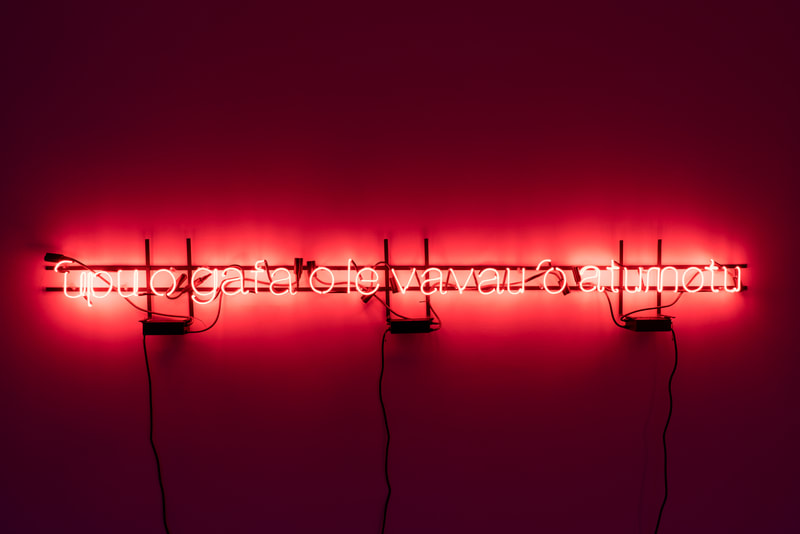

LA FIN EST TOUJOURS LE DÉBUT D’AUTRE CHOSE Léuli Eshrāghi 8.09 – 23.10.2021 Commissaire : Stefanie Hessler, en collaboration avec Camille Georgeson-Usher, Maude Johnson et Himali Singh Soin Exposition présentée dans le cadre de MOMENTA Biennale de l’image et produite en partenariat avec Diagonale Léuli Eshrāghi propose une résistance autochtoqueer aux rapports coloniaux destructeurs envers la nature à partir de sa propre posture d’artiste fa’afafine non binaire d’origine samoane-persane. L’installation re(cul)naissance conjure Fe’e, le dieu-pieuvre de la guerre dans la mythologie samoane, à travers des tissus iridescents, des enseignes au néon illuminant des mots en français et en samoan, ainsi qu’une vidéo montrant des personnes s’effleurant tendrement les unes les autres. Eshrāghi honore la parenté humain-animal, le plaisir et la connectivité qui adviendront après ce qu’ia désigne comme le « temps de la honte grégorien ». Cette conception du temps se fonde sur les notions de linéarité, de propriété et d’impureté introduites par les missionnaires et les colons aux Samoa ainsi qu’ailleurs en Océanie et dans le monde. Dans l’œuvre d’Eshrāghi, le caractère destructeur des relations d’exploitation au territoire, à l’eau et aux autres entités se voit remplacé par le toucher et l’affect, à rebours des tabous imposés par les cultures occidentales. |

Léuli Eshrāghi, La fin est toujours le début d’autre chose, vue de l’exposition présentée à Diagonale dans le cadre de MOMENTA 2021. Photo : Jean-Michael Seminaro