ARCHIVES

2020/

2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2020/

2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

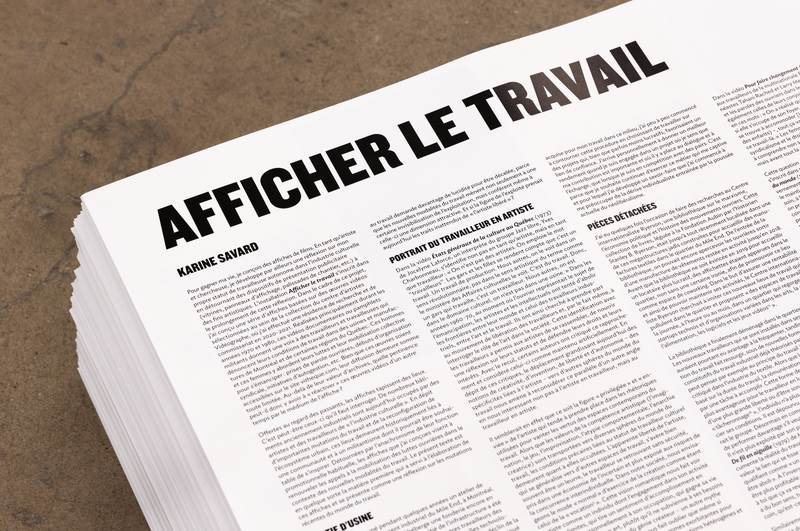

De gauche à droite: Julien Prévieux, What Shall We Do Next ? (Sequence #2), 2014. Karine Savard, Afficher le travail (détails), 2021

LE CAPITAL HUMAIN

JULIEN PRÉVIEUX ET KARINE SAVARD

Commissaires: Chloé Grondeau et Anne-Marie St-Jean Aubre

15.04 - 5.06

-

Les édifices industriels de la rue De Gaspé, qui accueillent aujourd’hui des ateliers et des centres d’artistes, abritaient jusqu’à tout récemment de grands ateliers de couture. Le processus de gentrification du Mile-End est en cours depuis de nombreuses années. Arrivés dans le quartier depuis environ vingt ans, les artistes cèderont bientôt complètement leur place à des entreprises créatives et des start-up. Cette réalité, on la constate juste de l’autre côté de la voie de chemin de fer, dans le Mile-Ex, une autre ancienne zone industrielle devenue le creuset du développement de l’intelligence artificielle. Les espaces de travail partagé ou « cotravail », qui s’implantent à Montréal et dans le Mile-end depuis une quinzaine d’années, témoignent éloquemment des transformations des conditions de travail dû à l’augmentation constante du nombre de pigistes. Il est surprenant de constater que le mode de vie de ces travailleurs reprend plusieurs des caractéristiques de celui de l’artiste : la flexibilité, l’autonomie, la créativité, mais également la précarité, la solitude et le modèle de la vocation, où le travail empiète toujours plus sur le temps libre.

Karine Savard, qui produit des affiches de films pour gagner sa vie, propose une analyse de cette évolution du marché du travail en se basant sur son expérience et son quartier. Le Mile-End, où se trouve le centre d’artistes Diagonale, est réputé comme ayant une des plus grandes concentration de travailleurs culturels au Canada, ce qui en a longtemps fait un des endroits les plus à la mode dans le monde. Pourtant, durant la première moitié du 20e siècle, le quartier multiethnique était considéré comme l’un des plus pauvres de la ville, où les nouveaux arrivants trouvaient des emplois manuels au sein des grandes manufactures de vêtements. Savard tisse à travers la collection de films du centre d’artistes Vidéographe une histoire mettant de l’avant la solidarité et les efforts de mobilisation de cette catégorie de travailleurs pour améliorer leurs conditions. Ses recherches posent entre autres la question suivante : « Et si la figure de l’exploité prenait aujourd’hui les traits inattendus de l’artiste libéré ? » Et si se rejouait aujourd’hui dans le quartier son histoire passée? Le film documentaire De fil en aiguille (1979) donne la parole à des travailleuses des manufactures de la rue Chabanel, des édifices semblables à ceux de l’avenue De Gaspé, qui accueillent justement depuis un an les artistes quittant leurs ateliers touchés par des hausses de loyer.

La fragmentation du travail en tâches répétitives et peu payées était le lot de ces travailleuses du textile dont les gestes rythment le déroulement du documentaire. Dans What Shall We Do Next ? (2006-2011 / 2014), Julien Prévieux attire notre attention sur un autre type d’actions. Il relève les gestes brevetés par différentes compagnies du secteur des technologies dont Samsung, Apple, Google ou Sony. Grâce aux brevets, ces multinationales affirment leur droit de propriété sur des mouvements effectués pour activer des applications aujourd’hui répandues ou des technologies qui pourraient être développées dans le futur. Les technologies comme les écrans tactiles, et les gestes qui y sont associés, ont transformé les méthodes de travail en facilitant certaines procédures, les rendant plus faciles et rapides. Ces technologies ont une incidence sur la productivité, et les brevets viennent garantir que la capitalisation potentielle de ces inventions se fera au profit de leurs détenteurs. Le fait qu’une compagnie détienne des droits sur des gestes transforme ces derniers en des objets dépersonnalisés. Pourtant, ces gestes ne sont effectifs et productifs qu’une fois qu’ils sont incarnés. Jusqu’où le capitalisme peut-il s’infiltrer pour instrumentaliser les êtres humains ? L’œuvre de Prévieux élargie la réflexion sur l’appropriation des gestes par les entreprises pour englober le quotidien puisque les outils numériques nous servent dans toutes les sphères de nos vies et risquent de faire de nous une « main d’œuvre » à notre insu. En récupérant les gestes brevetés pour en faire la matière première d’une chorégraphie qui les libère de leur fonction pratique, Julien Prévieux fait en quelque sorte acte de résistance.

La notion de « capital humain » recouvre à la fois un concept économique et une expression plus intuitive, utilisée dans le langage quotidien pour réfléchir aux liens entre l’individu, son travail, son rendement et son salaire. L’expression a vu le jour lorsque les employeurs ont cessé de voir les employés comme des unités interchangeables pour les considérer comme des travailleurs ayant des atouts (connaissances, talents, compétences) pouvant servir le développement des entreprises. Le capital humain d’un individu c’est ce qu’il a à offrir: il se caractérise par son niveau de formation et son expérience, preuves de ses compétences, annonçant sa productivité et donc, justifiant son salaire. Pour l’entreprise, le capital humain c’est sa main d’œuvre entendue comme un actif. Investir dans le capital humain c’est donc chercher les moyens de maximiser le potentiel des employés et des individus pour augmenter leur rendement au bénéfice de l’entreprise. Suivant cette logique, les travailleurs apparaissent encore comme des ressources qu’une entreprise peut exploiter plutôt que comme des êtres singuliers. L’engouement des jeunes professionnels pour le travail indépendant, en constante progression depuis des années, constitue peut-être une réponse à cette objectification des travailleurs du secteur des services.

De plus en plus populaires, les plateformes numériques de distribution de microtâches comme Mechanical Turk d’Amazon, où on peut vendre ou acheter des services, encouragent la segmentation des emplois en tâches souvent mal rémunérées. Selon Horizon de politiques Canada, une organisation fédérale qui mène des activités de prospective, « le Canada est déjà l’un des plus importants fournisseurs et demandeurs de main-d’œuvre en ligne sur des plateformes de travail ». Si les avancées technologiques, qui prétendent augmenter l’accès au travail, font miroiter le mirage du progrès, reste que ce système rappelle dangereusement le travail à la pièce sur lequel reposaient les salaires de misère offerts par une grande partie des manufactures de vêtements de Montréal. Le capitalisme de plateforme : une révolution ou un retour en arrière ? Les recherches que mènent Julien Prévieux et Karine Savard se traduisent dans des œuvres qui réfléchissent au présent en tirant des leçons du passé. Elles mettent en lumière les failles de logiques que les artistes s’emploient à défaire, nous engageant à imaginer un avenir du travail profitable pour tous.

Une exposition présentée en collaboration avec le Musée d’art de Joliette

Vues de l'exposition "Le capital humain", Diagonale, 2021 © Mike Patten

|

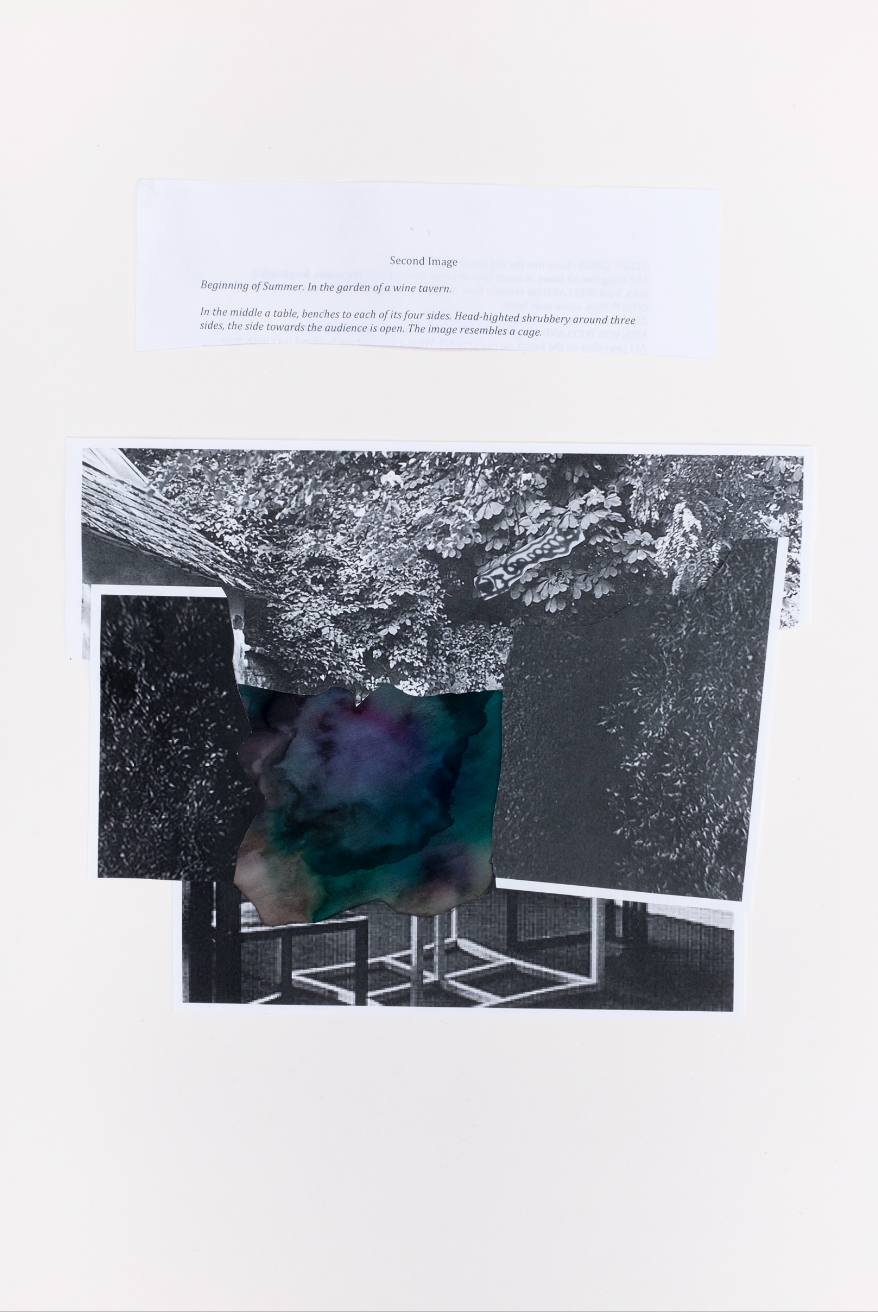

Leisure, "Second Image: Beginning of Summer. In the garden of a wine tavern", 2020

|

WHAT IS THE WILL OF LOVE ?

LEISURE 17.09 - 31.10.20 (prolongation jusqu'au 27.02.21) Leisure investit la galerie de Diagonale avec « What is the will of love ? », une proposition personnelle imaginée autour de la pièce de théâtre « Wie man wird, was man ist: Lebensgeschichten » (« Comment devenir qui l’on est: Histoires de vie ») [1] de Lina Loos. Formé des artistes Meredith Carruthers et Susannah Wesley, le duo propose de penser la condition féminine voire humaine à travers une abstraction formelle des actes de cette pièce autobiographique. Dans cette œuvre théâtrale, Lina Loos [2], écrivaine et actrice viennoise née en 1882 et décédée en 1950, met en scène l’émancipation de son état de femme-objet sous les traits du personnage principal nommé Ali [3]. Évoluant dans un décor tour à tour conçu par d’autres pour elle puis par elle, elle y rend compte de l’enfermement physique et psychologique qu’elle connu au sein de son court mariage avec l’architecte Adolph Loos jusqu’à son affirmation d’être autonome, élaborant autour de pensées radicales pour l’époque telles que la liberté sexuelle, créative ou encore la maternité hors mariage. Puisant dans ce matériel littéraire et ses enjeux, Leisure déploie dans l’espace de Diagonale six collages imprimés sur tissus ponctués de sculptures. Chapeauté de courts textes extraits des directives scénographiques de Lina Loos, chaque tissu cristallise un acte de la pièce et arbore : dessins du décor, photographies représentatives de l’époque, échantillons d’œuvres picturales antérieures du duo et images d’auteures du 20e siècle. De leur côté, les sculptures viennent souligner le voyage intérieur du protagoniste, son passage d’un état réflexif à un autre, et sa naissance en tant que sujet actif. Naviguant entre l’organique et le non-organique - de par leurs compositions ou leurs aspérités formelles - elles imagent également la rencontre entre le titre de la pièce de Loos « Comment devenir qui l’on est » et celui de l’exposition : « What is the will of love ? » (« Quelle est la volonté de l’amour ? ») [4]. Le personnage d’Ali, par cette dernière question, tente de décloisonner les barrières existantes en amour et, par extension, au sein des normes systémiques à l’œuvre : « L'amour veut grandir, s'élargir. Il veut inclure les animaux, les plantes, toutes les choses, il veut englober le monde entier » [5]. Elle ouvre la perspective critique de la condition féminine et humaine à celle du vivant, tout en dépassant dès lors les limites de sa propre individualité afin d’embrasser ainsi une réflexion éclatée sur cette renaissance nouvellement acquise. Leisure y matérialise un écho aux enjeux contemporains et au confinement éprouvé ces derniers mois. Un espace-temps singulier qui les a elles-mêmes mené à interroger les cadres sociaux et sociétaux tels que nous les connaissons : « À quoi pourraient ressembler nos prochaines étapes si elles étaient basées sur la question d'Ali "Quelle est la volonté de l'amour ?" Et si nous rencontrions à nouveau le monde avec une approche des frontières modifiée et les priorités d'un "amour pour tous", écologique, intersectionnel et collaboratif ? » ». [6] Chloé Grondeau Ce projet est généreusement soutenu par le Conseil des arts du Canada - [1] Traduction libre de l’auteure. La pièce n’a jamais été traduite de l’allemand. [2] Née Carolina Catharina Obertimpfler. [3] Anagramme proche du prénom Lina. [4] Traduction libre de l’auteure. [5] Lina Loos, « Wie man wird, was man ist: lebensgeschichten », p.131. Traduction libre de l’auteure. La pièce n’a jamais été traduite de l’allemand. [6] Questions formulées par les artistes au sein de textes préparatoires. Traduction libre de l’auteure. |

Vues de l'exposition "What is The Will of Love ?" de Leisure, Diagonale, 2020-21 © Edwin Isford